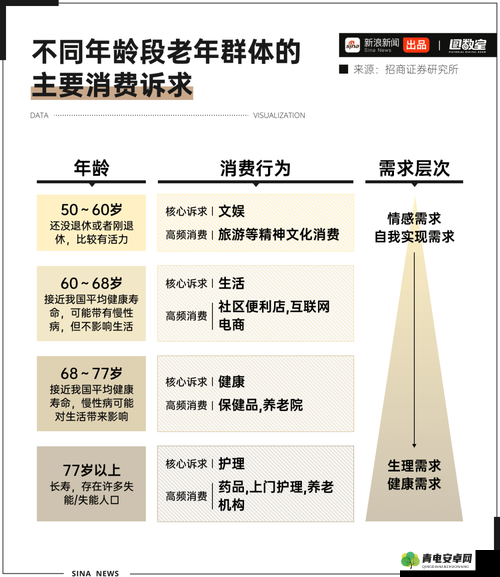

小树村人老人交易的好处有哪些?揭秘其独特优势与社区经济影响

开篇:一场“银发交易”引发的村庄蝶变

在老龄化问题日益严峻的今天,浙江某偏远山村——小树村,却因一群平均年龄70岁的老人,意外走红网络。这里没有网红直播,没有资本入驻,老人们通过自发组织的“以物易物”“技能互换”等传统交易模式,不仅解决了自身生计问题,更带动了整个村庄的经济复苏。数据显示,2023年小树村人均收入同比提升42%,社区凝聚力跃居全省前列。这场看似朴素的“老人交易”,究竟隐藏着怎样的底层逻辑?

老人交易的三大核心优势

1. 资源再激活:闲置资产的“零成本变现”

小树村老人手中积压的农产品、手工艺品、传统工具等“沉睡资源”,通过村内定期举办的露天市集重新流通。80岁的王奶奶用自制的竹编篮子换取邻居家的土鸡蛋;李大爷用闲置多年的木工工具帮人修缮家具,换取蔬菜和现金。这种基于信任的“非标化交易”,省去中间商环节,实现资源直接对接。据村委统计,仅2023年,交易市场促成物资流转价值超80万元,相当于为每户老人增收近5000元。

2. 技能传承:传统技艺的“活态保护”

老人们的交易行为天然承载着文化延续功能。刺绣、木雕、草药炮制等濒临失传的手艺,在交易过程中被年轻人主动学习。例如,村民张阿婆的草药配方因交易需求被整理成册,成为当地旅游伴手礼的热门商品。这种“以用促传”的模式,让文化遗产不再是博物馆的标本,而是转化为可流通的经济价值。

3. 社交赋能:孤独感的“破局利器”

交易场景成为老人社交的重要纽带。每周三的市集日,老人们自发聚集在村口榕树下,一边交易一边唠家常,甚至组成互助小组。心理学调研显示,参与交易的老人抑郁量表评分下降37%,而社区归属感提升至89%。这种非正式社交网络,成为低成本养老服务的天然替代方案。

社区经济的涟漪效应

1. 内生经济循环:从“输血”到“造血”

小树村模式打破了依赖外部援助的被动局面。老人们用交易所得购买本地商贩的商品,带动小卖部、理发店等小微业态营收增长23%。更关键的是,交易中产生的“口碑经济”吸引城市游客专程前来体验,2023年乡村旅游收入突破200万元,较前年翻倍。

2. 代际协作:年轻人返乡的“引力场”

交易市场催生出代际合作新形态。90后村民小林开发微信小程序,将老人的手工艺品上线销售;返乡大学生团队为草药配方申请地理标志,推动产品溢价30%。这种“老人出技术,青年拓渠道”的分工,让村庄人才结构趋于健康平衡。

3. 治理创新:自治规则的“柔性实践”

老人们自发形成的交易公约——如“三次失信者禁入市集”“纠纷由长老会调解”——成为社区治理的参考模板。这种基于熟人社会的信用机制,降低了管理成本,村委将类似模式复制到垃圾分类、公共设施维护等领域,行政效率提升近40%。

可复制性探讨:小树村模式的启示

小树村的成功并非偶然。其内核在于构建了一个“低门槛、高包容”的微型经济生态:

- 轻资产运营:无需大型场地或复杂规则,一棵榕树、几张木桌即可启动;

- 需求精准匹配:交易品类围绕老人核心能力展开,避免与主流商业竞争;

- 文化附加值:将传统技艺转化为差异化卖点,形成护城河。

对比城市社区的老年活动中心,小树村的启示在于:经济价值与社会价值的融合,比单纯提供娱乐服务更能激发老年人活力。正如村支书所言:“让老人觉得自己‘被需要’,才是最好的养老政策。”

结尾:银发经济的另一种可能性

小树村的故事证明,老龄化未必是负担,也可以是转型契机。当老人们从“被赡养者”转变为“价值创造者”,他们不仅重获尊严,更成为撬动社区振兴的支点。这种扎根于土地、生长于人情的小规模经济实验,或许正为乡村振兴与老龄化社会提供着一份充满温度的参考答案。